ブログ Clinic Blog

日本で生まれた児の8.6人に1人が体外受精児

日本産科婦人科学会は2025年8月29日、2023年に国内で生殖補助医療(体外受精、顕微授精、凍結胚移植等)によって出生した児の数が8万5048人となり、前年から7842人増加し過去最多を更新した、と発表しました。2023年に日本で生まれた出生児数は、72万7277人と報告されており、約8.6人に1人が体外受精で生まれた計算になります。下に示したグラフは、日本産科婦人科学会から報告された年別の出生児数ですが、3年連続で最多を更新しています。

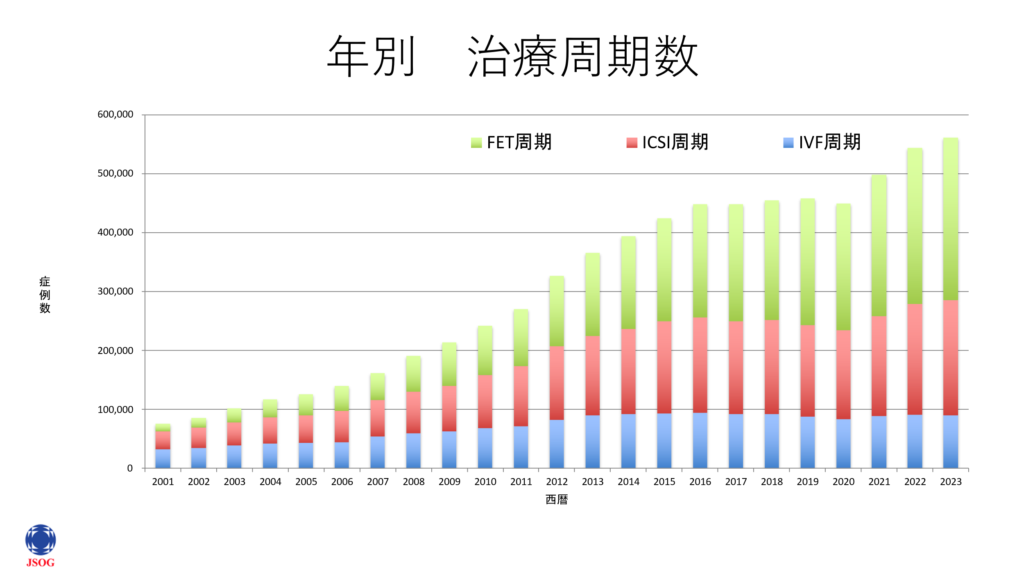

登録・調査小委員会 – 公益社団法人 日本産科婦人科学会 ARTデータブック より

このグラフの緑で示されているFET出生児は、凍結胚移植で出生した児、赤で示されているICSI出生児は顕微授精後新鮮胚移植で出生した児、青で示されているIVF出生児は体外受精後新鮮胚移植で出生した児です。2023年に生殖補助医療で生まれた児のうちの約95%が、凍結胚から生まれたことになります。

体外受精をはじめとする生殖補助医療で生まれる児が増加している理由として、2021年には、体外受精に対する助成金の年収制限が撤廃され、さらに2022年4月から不妊治療に対する公的医療保険の適用が始まったこと、体外受精が一般的にも広く認知されるようになり、治療へのハードルが下がったこと等が考えられます。保険適用により経済的負担が軽減され、治療を受けやすくなったことで、42歳以下の女性の体外受精周期数が大幅に増加しました。

下のグラフに示されるように、2023年に実施された体外受精の治療周期数は延べ56万1664件で前年から1万8034件増加し、過去最多を更新しています。特に29歳以下の治療周期数は前年から4538件と、大きく増加しました。

登録・調査小委員会 – 公益社団法人 日本産科婦人科学会 ARTデータブック より

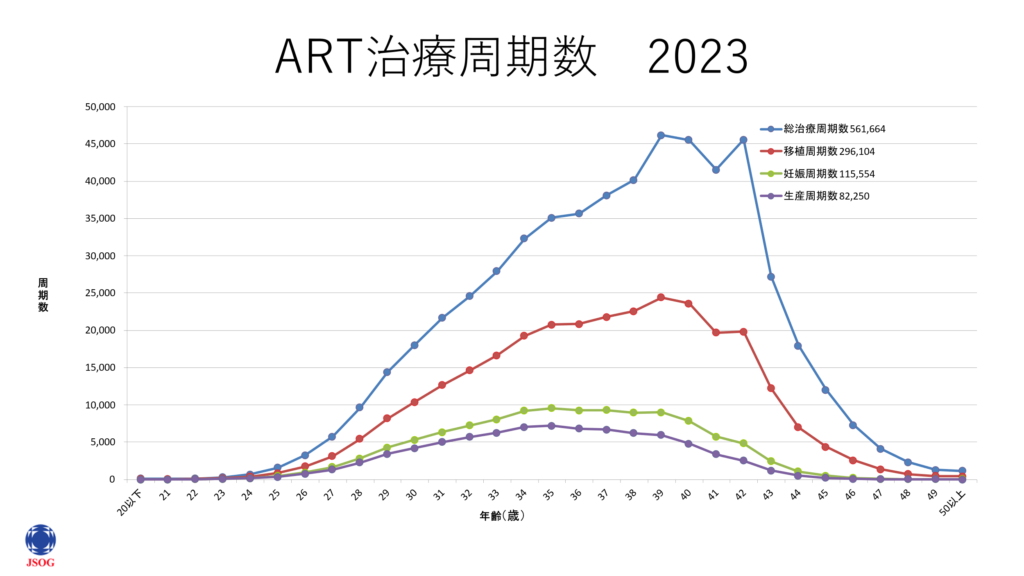

年齢別の治療周期数も、下のグラフに示すように日本産科婦人科学会から報告されています。

治療周期数は、39歳と、42歳にピークが認められます。これは、保険適用の年齢制限、回数制限が大きく影響しています。2022年から開始された体外受精の保険適用では、42歳以下の女性が保険で体外受精ができるようになりましたが、43歳になると体外受精が保険適用にならず、自費で実施するしかなくなります。保険で体外受精が可能な42歳のうちに、駆け込みで治療をされたことにより、42歳に治療周期のピークがあると思われます。また、体外受精の保険適用の回数制限は、39歳以下は6回まで、40歳以上になると3回まで、となっているため、保険で6回治療ができる39歳のうちに、治療を開始される方が多かった、と思われます。

体外受精を検討される方は、この保険適用の年齢制限、回数制限も念頭に置いていたただき、やるなら早めのうちに実施する必要があります。

登録・調査小委員会 – 公益社団法人 日本産科婦人科学会 ARTデータブック より

日本で初めて体外受精児が誕生したのは1983年です。それから40年が経過し、2023年には体外受精児の数は累計で100万3360人に達しました。我が国では少子化が急速に進行しておりますが、少子化対策として生殖補助医療の貢献は非常に大きいものがあると思います。

監修医師紹介

河村 寿宏 医師・医学博士

田園都市レディースクリニック 理事長 / あざみ野本院 院長

東京医科歯科大学医学部臨床教授

「不妊に悩む患者さんの望みを叶えてあげたい」という思いをもとに、不妊治療のスペシャリストとして、高度生殖医療の分野で長年尽力。田園都市レディースクリニックでは、患者さま一人ひとりに寄り添いながら、高度な技術と豊富な経験に基づいた不妊治療を提供しています。

※本記事の監修に関して、学術的部分のみの監修となります。河村医師が特定の治療法や商品を推奨しているわけではありません。