ブログ Clinic Blog

単一融解胚盤胞移植における出生児性比に影響を与える因子について

ARTにおける出生児性比に対して、これまで媒精方法や移植胚グレードなどいくつかの要因が影響を及ぼすことが報告されていますが、その要因については一定の見解が得られておらず不明瞭な部分が多くありました。

今回の検討では、2014年1月~2023年12月に当院で単一融解胚盤胞移植を行った28610症例のうち、生児が得られ、出生後調査で性別が判明した8334例を対象としました。

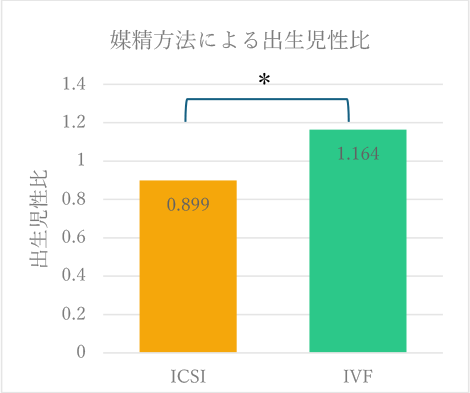

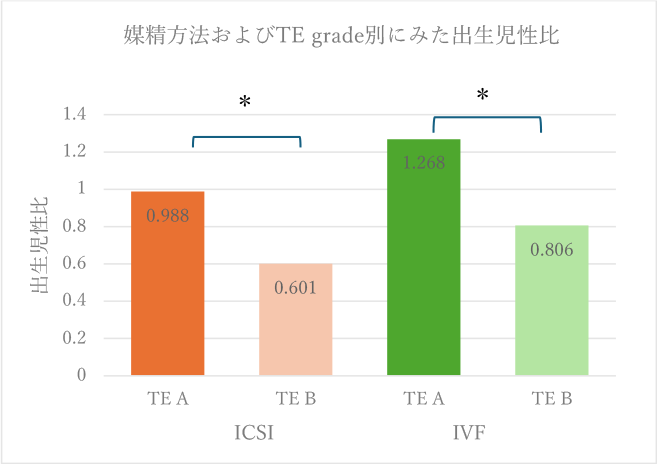

評価項目として、採卵時の女性年齢、媒精方法(ICSI(顕微授精)or IVF(体外受精))、TE(栄養外胚葉) grade、 ICM(内細胞塊) grade、胚盤胞発育grade、 胚盤胞凍結日、移植方法(ホルモン補充周期or自然周期)と、出生児性比との関連を検討しました。出生児性比は、女児を1.0とした時の男児の比率で示しました。

結果は下記の通りです。

- 出生児は男児4186例(50.2%)、女児4148例(49.8%)であり、媒精方法はICSI 4609例(55.3%)、IVF3725例(44.7%)であった。

- 性比に対して、媒精方法、TE grade、ICM grade、胚盤胞発育gradeで有意な関連を認めた。

- IVFに比べてICSIで有意に女児が多く、TE grade AでBよりも有意に男児が多く、ICM grade AでBよりも有意に女児が多い結果であった。

図1 媒精方法およびTE grade/ICM grade別で見た出生児性比の比較

出生児性比=男/女→1.0以上は男児が多いことを示します

図1-1 媒精方法による出生児性比 *p<0.001(有意差あり)

図1-2 媒精方法およびTE grade別にみた出生児性比 *p<0.001(有意差あり)

図1-3 媒精方法およびICM grade別にみた出生児性比

N.S(Non-significant、有意差なし)

以上のことから、媒精方法、TEgradeが性比に強く影響することが示唆され、さらにICM gradeも影響している可能性が示唆されました。また胚盤胞発育gradeに関しては拡張度が高い方が、男児が多い傾向にはありましたが各Gradeによる症例数が少なく今後さらなる検討が必要と考えます。

媒精方法による性比の違いについては、ICSIは精子の活動性が低下している場合に選択される方法であり、高倍率下で形態学的に良好な正常精子を選択するためX染色体をもつ形態のいい精子の割合が高くなり、女児が多くなる可能性が報告されています。

また、女性胚は酸化ストレスに弱く発育が遅いが、男性胚は胚盤胞へ早く到達し、TE細胞数も多いといわれており、拡張度が高くTE gradeが高い胚は男児が多くなる可能性が報告されています。

監修医師紹介

河村 寿宏 医師・医学博士

田園都市レディースクリニック 理事長 / あざみ野本院 院長

東京医科歯科大学医学部臨床教授

「不妊に悩む患者さんの望みを叶えてあげたい」という思いをもとに、不妊治療のスペシャリストとして、高度生殖医療の分野で長年尽力。田園都市レディースクリニックでは、患者さま一人ひとりに寄り添いながら、高度な技術と豊富な経験に基づいた不妊治療を提供しています。

※本記事の監修に関して、学術的部分のみの監修となります。河村医師が特定の治療法や商品を推奨しているわけではありません。