ブログ Clinic Blog

卵子の成熟過程について

今回は新しい命を生み出すために極めて重要な、女性側の配偶子である卵子についてのお話です。

卵子は体細胞 (一般的な体を構成している細胞) と比較して極めて大きな細胞で、透明帯や表層顆粒と呼ばれる特殊な構造を持っています。

女性は胎児の頃から卵子の元となる細胞を持っています。しかし、生まれた時点ではまだ受精ができる状態の卵子ではなく、未成熟な状態です。どのように受精ができる状態の卵子になっていくのか、その流れを見ていきましょう。

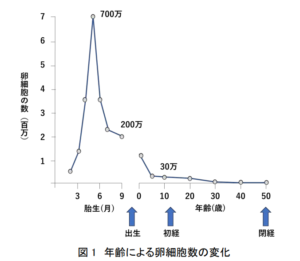

生殖細胞の最も初期段階の始原生殖細胞は、胎児期 (ヒトでは妊娠24日頃) に出現します。女性の遺伝子をもつ胎児では、始原生殖細胞は卵原細胞に分化します。卵原細胞の分裂は妊娠約1ヶ月頃から始まり、妊娠7ヶ月頃まで続きます。妊娠5ヶ月の頃には約700万個にまで増えますが、妊娠の後半には減少し、生まれるころには約200万個にまで減少します (図1)。このうち発育を開始するのは数千〜数万個、さらに一生を通して排卵される卵子の数は400〜500個と言われています。

卵子の数の増加は卵原細胞の増殖で終了し、その後増えることはありません。

一般社団法人 日本生殖医学会 生殖医療Q&A より

卵原細胞は順次、配偶子になるため減数分裂を開始します。減数分裂第一分裂の前期で停止し、この状態を一次卵母細胞と呼びますが、ヒトでは妊娠8ヶ月ごろには卵巣内の全ての生殖細胞は一次卵母細胞となり、その周囲を扁平で一層の顆粒膜細胞と呼ばれる細胞が取り囲んで原始卵胞と呼ばれる状態になります。ほとんどの卵胞はこの段階で休眠に入ります。

思春期になると、原始卵胞が少しずつ発育を開始します。卵母細胞と卵胞は卵巣内で同調して発育していきます。一次卵母細胞が発育を開始すると、原始卵胞の扁平な顆粒膜細胞は立方状へと変化し、一次卵胞となります。

顆粒膜細胞は活発に増殖して重層化し、一次卵母細胞の周囲に「透明帯」が形成され始めます。この段階の卵胞を二次卵胞といいます。

卵胞の発育がさらに進むと、顆粒膜細胞間のところどころに液で満たされた間隙が現れ、卵胞腔が形成されます。このような卵胞は胞状卵胞 (三次卵胞) と呼ばれます。

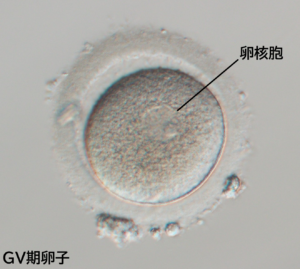

発育を終えた一次卵母細胞は、第一減数分裂前期で休止したままの状態です。一次卵母細胞には卵核胞 (germinal vesicle) と呼ばれる大きな核が存在するため、成熟開始前の一次卵母細胞は卵核胞期 (GV期) の卵母細胞とも呼ばれます。

性成熟が起こると、性周期ごとに下垂体から大量のFSH (卵胞刺激ホルモン) とLH (黄体形成ホルモン) が分泌され、これらのホルモンの血中濃度の急速な上昇が起こります。この刺激により毎月数百個の一次卵母細胞が成熟を開始します。最終的に排卵できるのは1個で、この卵胞は主席卵胞と呼ばれ、他の卵胞は退行してしまいます。

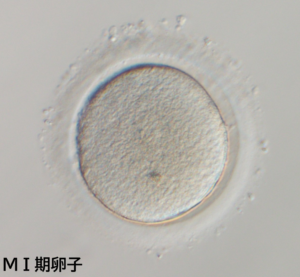

卵母細胞が成熟を開始すると、卵核胞の崩壊 (germinal vesicle breakdown: GVBD) が起こります。これは卵母細胞の成熟開始の指標として用いられ、休止していた減数分裂は第一減数分裂中期 (metaphaseⅠ) に移行、MⅠ期と呼ばれる状態になります。

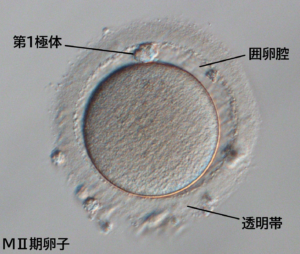

次いで減数分裂は第一減数分裂後期、第一減数分裂終期の順に進みます。第一減数分裂終期では極端に偏った分裂が起こり、半数の染色体と少量の細胞質を含む第1極体が、透明帯と卵母細胞との間隙 (囲卵腔) に放出されます。第1極体を放出した後の卵母細胞は二次卵母細胞と呼ばれます。

二次卵母細胞は直ちに第二減数分裂を開始し、第二減数分裂中期(metaphaseⅡ) であるMⅡ期となります。ここで再び減数分裂は休止します。

MⅡ期となった卵母細胞は受精能力を獲得し成熟を完了した成熟卵と呼ばれる段階で、この状態で排卵されます。排卵された卵母細胞は「卵子」と呼ばれますが、減数分裂は休止したままの状態です。卵子は精子の侵入 (受精) により再び減数分裂を開始し、第二減数分裂後期、第二減数分裂終期を経て第2極体を放出し、減数分裂を完了します。

このように、卵子は生まれる前の胎児期から女性の身体の中に存在し、思春期以降に成熟卵となって受精のタイミングを待っています。

体外受精で行う採卵では、未成熟卵 (GV期やMⅠ期の卵子) が含まれることは珍しくありません。

これは卵胞発育のばらつきや排卵誘発のタイミングによるものです。卵巣内では複数の卵胞が同時に育ちますが、全てが同じスピードで成熟するわけではありません。

体外受精では卵胞の成熟(卵子の成熟)を誘発します。採卵では卵子が成熟し、排卵される直前を狙って行いますが、全ての卵子が成熟卵であるMⅡ期まで進むとは限らず、成熟が完了していない卵子もMII期卵子と合わせて回収されることがあります。また未熟卵子(GV期卵子、MI期卵子)を恐れ、注射による卵巣刺激を行い卵胞が大きくなりすぎますと、過熟卵子といい、卵子が劣化することがあります。そのため、体外受精ではスケジュールが重要であり、採卵決定が重要な判断となるわけです。(当院では専門医師がそのタイミングを調整して診療を行っております。)

監修医師紹介

河村 寿宏 医師・医学博士

田園都市レディースクリニック 理事長 / あざみ野本院 院長

東京医科歯科大学医学部臨床教授

「不妊に悩む患者さんの望みを叶えてあげたい」という思いをもとに、不妊治療のスペシャリストとして、高度生殖医療の分野で長年尽力。田園都市レディースクリニックでは、患者さま一人ひとりに寄り添いながら、高度な技術と豊富な経験に基づいた不妊治療を提供しています。

※本記事の監修に関して、学術的部分のみの監修となります。河村医師が特定の治療法や商品を推奨しているわけではありません。