ブログ Clinic Blog

凍結胚の長期保存は胚移植後の妊娠率や出生児に影響を与えるか?

先日開催された「第43回日本受精着床学会総会・学術講演会」にて、当院は「凍結胚の長期保存は胚移植後の妊娠率・流産率や出生児に影響を与えるか?」という演題を発表しました。

患者様には「胚を何年も凍結しておいて本当に大丈夫なのか?」とお考えの方も多いと存じますので、長期保存の影響を後方視的に検討したものです。

2008年10月~2023年12月に当院で採卵を行い、2018年1月~2023年12月末までに凍結融解単一胚盤胞移植を実施した15,311周期を対象としました。対象とした胚盤胞は、正常受精を確認後、培養5日目または6日目にガードナー分類で3BB以上に到達したものです。

解析では、採卵時の年齢を39歳以下と40歳以上の2グループに分け、それぞれについて凍結保存期間(0~2年未満、2~5年未満、5年以上)の3群に分類し、妊娠率や流産率などの臨床成績との関連を評価しました。

結果は以下の通りです。

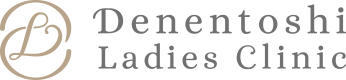

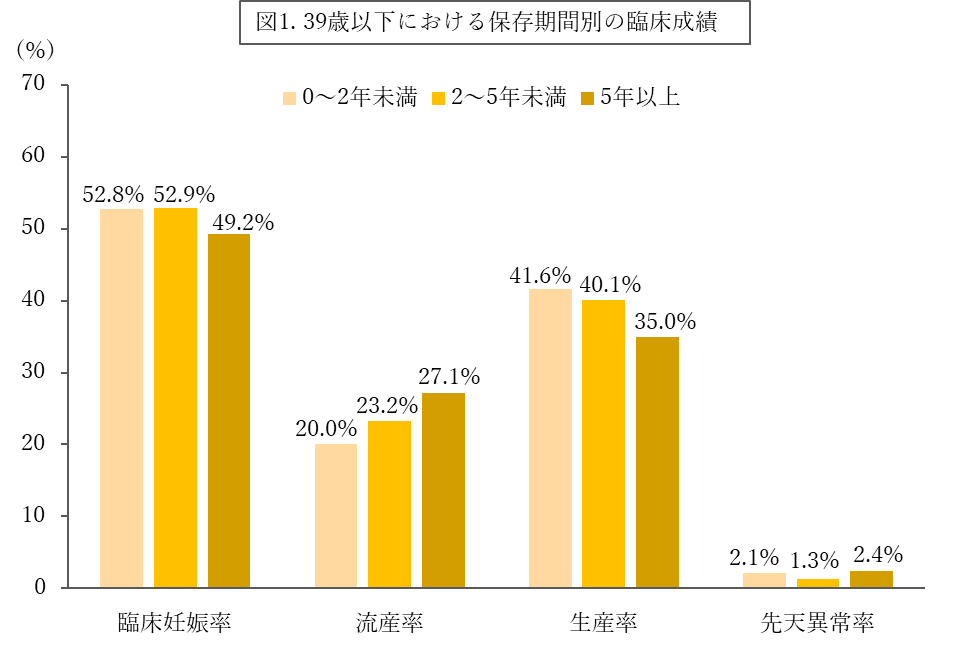

採卵時年齢39歳以下では、保存期間による妊娠率・流産率・生産率・児の先天異常率に統計的な有意差はありませんでした(図1)。採卵時年齢40歳以上でも同様の結果でした(図2)。

保存期間と妊娠率の関連を調べるとき、単純に「保存期間が長いと妊娠しやすい/しにくい」と比べるだけでは、正確な答えは得られません。妊娠のしやすさには 採卵時の年齢や胚のグレード(状態の良し悪し)など、他の要素も影響しているからです。

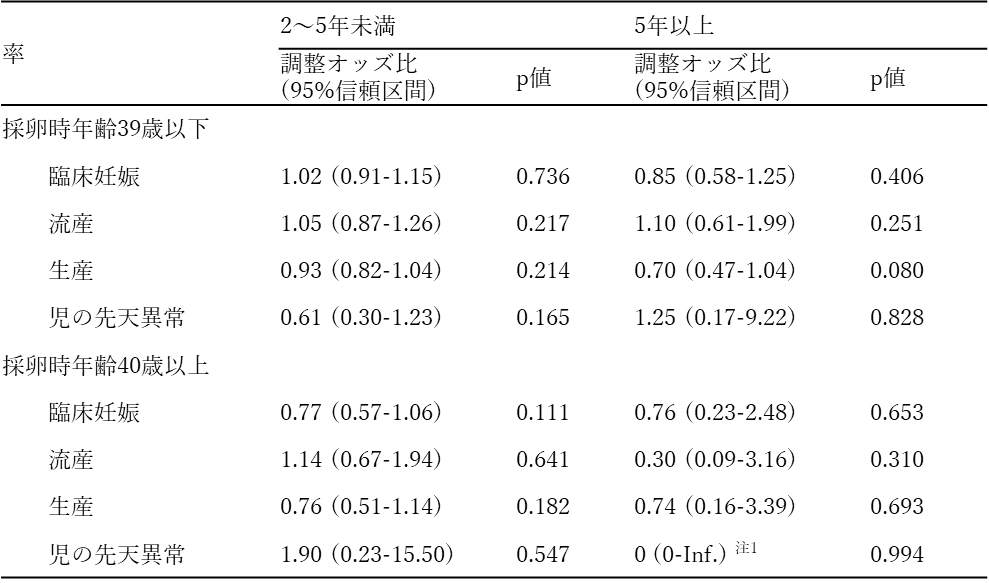

そのため、今回は「多変量ロジスティック回帰分析」という統計手法を用いました。これは複数の条件を揃えて公平に比べる方法で、採卵時年齢や胚のグレード等の違いをできるだけ取り除いたうえで「保存期間と妊娠率の関係」を評価できます。

0~2年未満を基準として、他の群(2~5年未満、5年以上)の調整オッズ比と95%信頼区間を表1に示しています。その結果、保存期間が長くなっても妊娠率が上がったり下がったりすることはなく、保存期間によって妊娠率が変化する傾向は認められませんでした。

つまり、保存期間の長さそのものは妊娠率・流産率・生産率・お子さんの先天異常率に大きな影響を与えないことが分かりました。

表1. 多変量ロジスティック回帰分析による保存期間と臨床成績の関連

注1: 40歳以上の「5年以上」群では、先天異常の発生が0件だったため95%信頼区間が0~∞となりました。本研究での最長保存期間は9年6か月でした。

今後もさらにデータを蓄積し、エビデンスに基づいた質の高い治療を提供できるよう努めてまいります。

監修医師紹介

河村 寿宏 産婦人科専門医・指導医、生殖医療専門医・指導医

田園都市レディースクリニック 理事長 / あざみ野本院 院長

東京医科歯科大学医学部臨床教授

「不妊に悩む患者さんの望みを叶えてあげたい」という思いをもとに、不妊治療のスペシャリストとして、高度生殖医療の分野で長年尽力。田園都市レディースクリニックでは、患者さま一人ひとりに寄り添いながら、高度な技術と豊富な経験に基づいた不妊治療を提供しています。

田園都市レディースクリニック[あざみ野本院]

- 所在地

- 〒225-0011

横浜市青葉区あざみ野1丁目5-1

- 電話

-

[代表] 045-905-5524

[初診予約専用] 045-905-3724

[再診予約専用] 045-905-4895

※本記事の監修に関して、学術的部分のみの監修となります。河村医師が特定の治療法や商品を推奨しているわけではありません。