PGT-A(着床前胚染色体異数性検査)について 着床前診断

PGT-A(着床前胚染色体異数性検査)とは

体外受精や顕微授精により出来上がった受精卵(胚)の細胞の一部を採取(生検)し、その細胞の染色体や遺伝子の異常の有無を調べるのが着床前診断です。

着床前診断には、

- 遺伝病を調べるPGT-M(着床前胚単一遺伝子欠損検査)

- 染色体構造異常を調べるPGT-SR(着床前胚染色体構造異常検査)

- 胚の染色体の数を調べるPGT-A(着床前胚染色体異数性検査)

があります。PGT-A(着床前胚染色体異数性検査)は、着床前診断のうちの一つです。

日本では、まず1998年に重篤な遺伝病に限定して検査するPGD(着床前遺伝子診断。現在のPGT-M)が、日本産科婦人科学会の許可を得て実施が可能となり、2004年に初めて申請が承認され検査が実施されました。

その後2006年には、染色体転座に起因する反復・習慣流産の着床前診断(現在のPGT-SR)も開始されました。

日本産科婦人科学会から報告された統計によると、2020年1年間に日本で体外受精や顕微授精、およびそれらの凍結胚から生まれた赤ちゃんの数は、6万人以上となりました。この年の段階で、約14人に一人の赤ちゃんが、体外受精により生まれたことになります。

日本産科婦人科学会から報告された統計によると、2020年1年間に日本で体外受精や顕微授精、およびそれらの凍結胚から生まれた赤ちゃんの数は、6万人以上となりました。この年の段階で、約14人に一人の赤ちゃんが、体外受精により生まれたことになります。

その一方で、胚移植しても妊娠しなかった方、妊娠しても流産された方も数多くいらっしゃいます。体外受精における治療成績は年齢が上がるほど妊娠率は低下し、流産率は上昇しますが、その原因の大きな一つが、受精卵(胚)の染色体異常、特にその中でも染色体の数の異常であることがわかっています。

我が国は世界の中でも晩婚、晩産化が顕著な国であり、胚移植しても着床しない体外受精反復不成功の方々や妊娠しても流産を繰り返す方々の、精神的、身体的苦痛を軽減するために、日本産科婦人科学会では、その原因の大きな一つである胚の染色体の数の異常を胚移植の前に検査して、染色体の数の異常がない胚を移植する試みを2017年から開始しました。その結果は以下のとおりでした。

パイロット試験の結果

2017年から2018年にかけて実施された、日本産科婦人科学会のパイロット試験(日本産科婦人科学会PGS特別臨床研究)の結果は、以下のとおりでした。Human Reproduction( Volume 34, Issue 12, December 2019, Pages 2340–2348)

なお、PGS(着床前スクリーニング)と呼ばれていた検査は、現在はPGT-Aという名称になっています。

臨床妊娠率、流産率、生産率

反復ART不成功例

| PGT-A群(41例) | コントロール群(38例) | |

|---|---|---|

| 移植当たりの臨床妊娠率 | 17/24 (70.8%)* | 13/41 (31.7%) |

| 臨床妊娠あたりの流産率 | 2/17 (11.8%) | 0/13 (0%) |

| 患者あたりの生産率 | 15/42 (35.7%) | 13/50 (26.0%) |

*有意差あり

反復流産例

| PGT-A群(41例) | コントロール群(38例) | |

|---|---|---|

| 移植当たりの臨床妊娠率 | 14/21 (66.7%)* | 11/37 (29.7%) |

| 臨床妊娠あたりの流産率 | 2/14 (14.3%) | 2/10 (20.0%) |

| 患者あたりの生産率 | 11/41 (26.8%) | 8/38 (21.1%) |

*有意差あり

いずれの表も日本産科婦人科学会から報告されたパイロット試験の結果です。

反復ART不成功例でも、反復流産例でも、移植当たりの臨床妊娠率はコントロール群に比べて、PGT-A群で有意に高くなりました。

一方で、臨床妊娠あたりの流産率、患者当たりの生産率には、有意な差は認められませんでした。

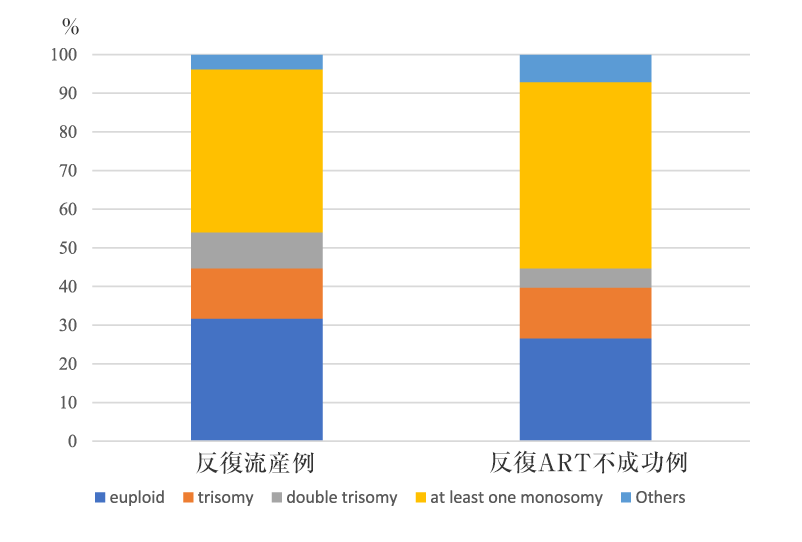

胚の染色体異常の割合

反復ART不成功例でも、反復流産例でも、胚盤胞のうち正常な染色体の本数(euploid)を持つ割合は、30%前後でした。

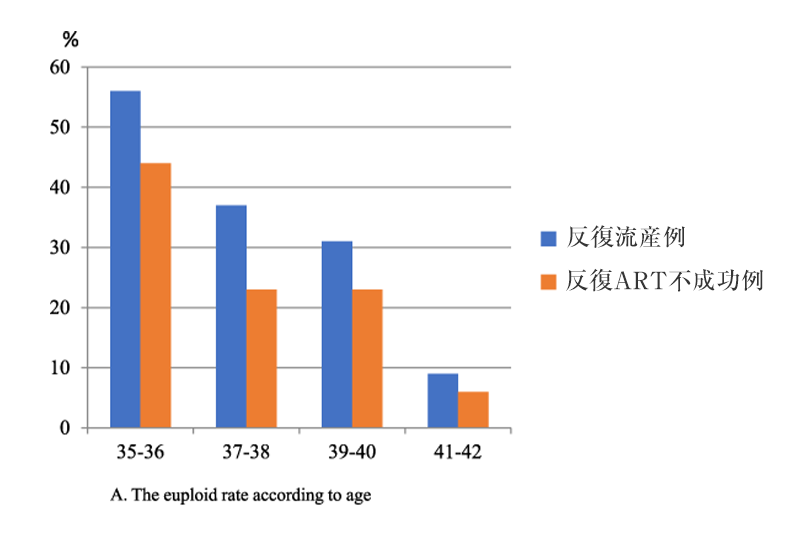

年齢別の正常な染色体本数を持つ胚の割合

いずれのグラフも日本産科婦人科学会から報告されたパイロット試験の結果です。

正常な染色体本数を持つ胚の割合は、35-36歳では50%前後であったのに対して、41-42歳では10%未満でした。

現在実施されているPGT-A、PGT-SRについて

限られた症例数のパイロット試験では得られなかった臨床的に重要と考えられる流産率や実施症例当たりの継続妊娠率に統計的結論を得るために、必要症例数を集めて本試験(日本産科婦人科学会PGT-A特別臨床研究)を計画することになりました。

2020年1月から、当院も含めて日本産科婦人科学会により認定された全国の数十施設が、この研究に参加することになりました。この研究は2022年8月末で登録終了、12月で研究終了となり、現在は不妊症および不育症を対象とした着床前遺伝学的検査(PGT-A,PGT-SR)について、日本産科婦人科学会の細則に基づき、体外受精の治療の選択肢の一つとして以下のような形で実施しております。

PGT-A(着床前胚染色体異数性検査)の対象

・体外受精胚移植の不成功を2回以上経験している不妊症のカップル

・流死産を2回以上経験しているカップル(人工妊娠中絶は流産の回数に含まれません)

PGT-SR(着床前胚染色体構造異常検査)の対象

・不育症・不妊症(妊娠既往もしくは流死産既往の有無は問いません)のカップルのいずれかに染色体構造異常(均衡型染色体転座など)が確認されている場合

PGT-A、PGT-SRでは、まず適応があるか検査の対象となるかどうか確認させていただき、対象となる場合には、検査の内容について説明させていただいた上で、日本産科婦人科学会が作成した動画(1:「不妊症および不育症を対象とした着床前遺伝学的検査(PGT-A・SR)」についてと2:「PGT-Aの検査対象をなぜ限定しているのか」)をご夫婦でご視聴いただき、ご夫婦にカウンセリングを実施したのち、PGT-A検査実施のご夫婦の意思を確認するとともに同意を頂きます。

その後、卵巣刺激→採卵→体外受精・顕微授精→胚盤胞まで培養→胚盤胞のTE細胞の生検(生検後の胚は凍結)→解析→解析の情報と胚移植に関するカウンセリング→凍結胚を融解胚移植、という流れになります。

生検

採卵し体外受精や顕微授精により受精した胚を5日間以上培養し、胚盤胞まで成長させます。

採卵し体外受精や顕微授精により受精した胚を5日間以上培養し、胚盤胞まで成長させます。

胚盤胞は将来赤ちゃんになる部分(内細胞塊=ICM)と、将来胎盤になる部分(栄養外胚葉=TE)から出来ていますが、現在行われている着床前診断では、TEから5細胞程度採取します。

解析

少数の細胞から得られるDNA量はごく微量ですのでこれを増幅した上で解析します。

現在、検査の解析は、従来の方式よりも精度の高い、次世代シーケンサー(NGS : next generation sequencer)によるものが主流となってきています。

胚の選択

結果をお伝えするまでに、およそ3週間を要します。

検査結果は下記のカテゴリー分類(A, B, C, D)を用いて判定します。このカテゴリー区分は,日本産科婦人科学会が作成している胚取扱いに関するガイドラインに従っています。

| 判定 | 判定内容 | 移植の適否 |

|---|---|---|

| A | すべての常染色体が正倍数性である胚 | 適 |

| B |

すべての常染色体が正倍数性であるとも 異数性であるとも言えない胚 (多くは常染色体の異数性あるいは構造異常を有する細胞と常染色体が正倍数性細胞とのモザイクである胚を指すが、アーチファクトと区別できない場合も含まれる) |

遺伝カウンセリングで相談 適/否 |

| C | 常染色体の異数性もしくは構造異常を有する胚 | 否 |

| D | 解析結果の判定が不能な胚 | 否 |

性染色体に異常がない場合には、性染色体に関する情報(性別)の開示は行いません。

性染色体に異数性や構造異常が認められる場合においても、常染色体に異数性が認められない場合にはA判定として報告されますが、このような胚では全ての染色体に異常を認めない胚に比べ妊娠の不成立や流産の可能性が高く、また出産に至った場合表現型の変化を伴う可能性があります。このため、臨床遺伝専門医による遺伝カウンセリングでご夫婦に性染色体の結果の解釈と予想される表現型を説明(遺伝カウンセリング上必要と判断される場合には性染色体異常についてのデータも開示)します。

検査後の遺伝カウンセリング

PGT-SRを受検されたご夫婦は、検査結果の説明のため遺伝カウンセリングを受診していただきます。

PGT-Aを受検されたご夫婦のうち、B判定胚の移植を検討する場合には、遺伝カウンセリングの受診をお願いします。

胚移植

移植可能な胚は、上記のカテゴリーAないしB判定胚のみになります。

B判定胚の移植の可否については、遺伝カウンセリングでご相談させていただきます。

本検査を行なった胚はすべて単一胚移植とします。(PGTの有無によらず)複数個の胚を移植することはありません。

胚移植周期の子宮内膜の調整、胚移植および妊娠判定は,当院で通常行っている方法で行います。

分娩までの経過は、通常どおり体外受精を行った患者さんと同じように日本産科婦人科学会への登録をお願いしています。

費用

PGT-AとPGT-SRは健康保険の適応ではないため、検査の費用は自費負担となります。

1つの胚の検査費用は、税別85,000円です。(例:3個検査なら、85,000円×3=255,000円)

体外受精や胚移植の費用はこれとは別途自費でかかります。

PGT-Aの問題点

PGT-Aでは、胚移植あたりの妊娠率が上昇し、流産率が低下する可能性がある一方で、いくつかの問題点があります。

胚生検は、本来はそのまま子宮に移植されるべき胚の一部の細胞を採取することになるため、生検による胚の損傷を伴います。この胚のダメージにより、本来は着床できる胚が着床出来なくなったり、流産や児への影響が出る可能性があり得ます。また、胚生検やその後の解析が不成功に終わることもあります。

PGT-Aの誤判定率は5~15%あるといわれており、生検の結果が正常でも児に異常が出る場合があります。また、正常で生まれるはずの胚の胚が、不適や判定不能とされ、廃棄されてしまう可能性もあります。

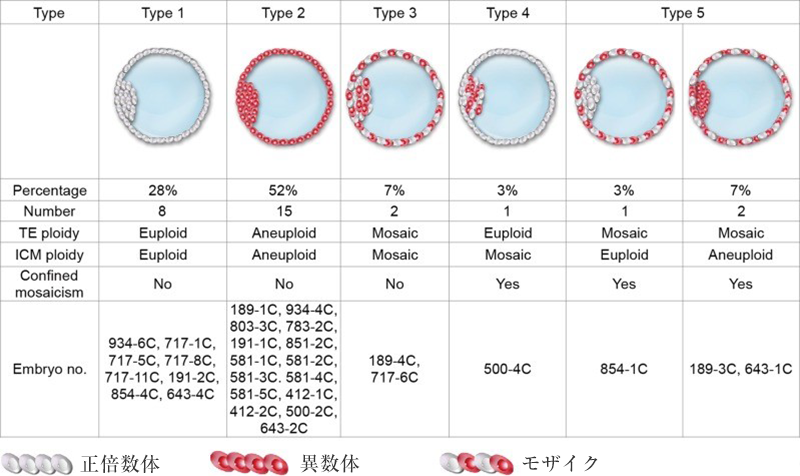

PGT-Aの精度が100%でない(80~90%程度)原因の一つとして、全ての胚が必ずしも同じ染色体でなく、正常な細胞と異常な細胞が混在する「モザイク胚」の問題があります。

下記の論文にもあるように、生検するTEの部分と、将来赤ちゃんになるICMの部分が異なる染色体の細胞で構成されているモザイク胚では、正常と判定されても流産したり、逆に異常と判定されても赤ちゃんになる部分は正常である可能性があります。

The types of concordance and non-concordance between trophectoderm (TE) and the inner cell mass (ICM) observed in the study.

Chung TH et al. Mol Hum Reprod. 2018 Dec; 24(12): 593–601.

また、PGT-Aに用いるNGSという解析方法で、胚の染色体に関する全ての異常が判別できるわけではなく、流産の約15%を占めている3倍体や4倍体という異常は判定することができません。

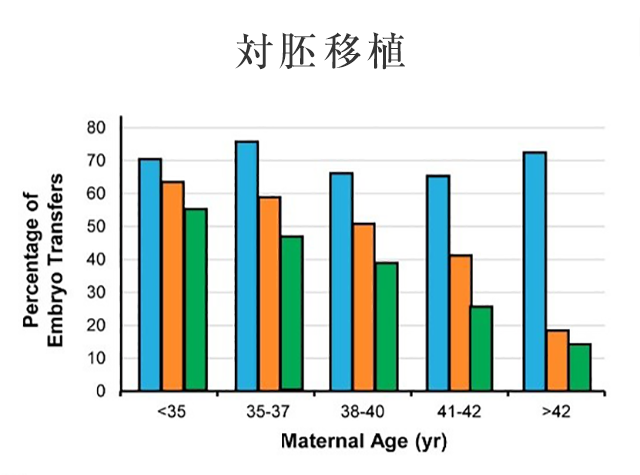

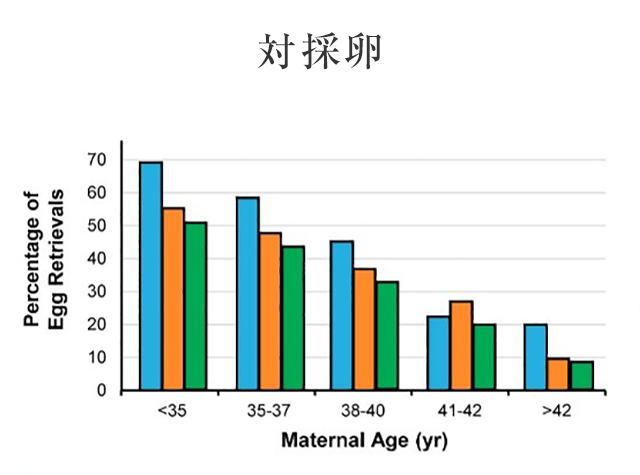

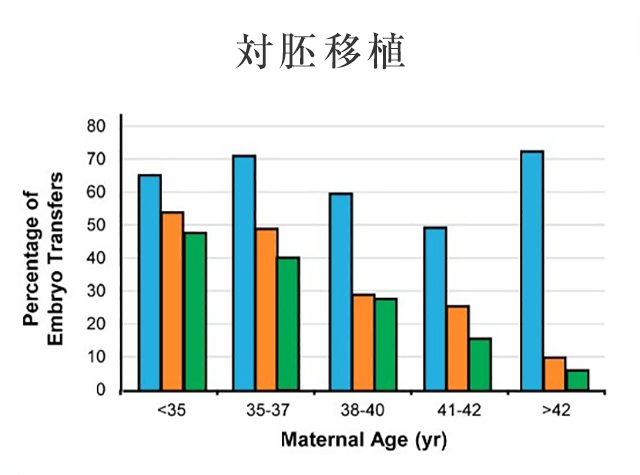

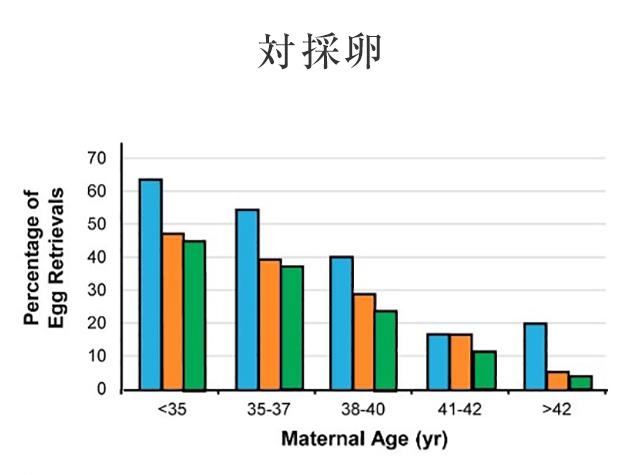

最近の報告では、下記の論文のように、PGT-Aの実施により「胚移植あたり」の妊娠率、生児獲得率は上昇するものの、「採卵あたり」で計算すると、PGT-Aを実施しなかった場合と比較して成績に有意な差が出ておりません。

PGT-SRも上記PGT-Aと同様の問題点があります。

妊娠率

生児獲得率

Simon AL et al, Fertil Steril. July 1,2018 Volume 110, Issue 1, Pages 113–121

遺伝カウンセリング

上記のようにこの検査には、メリットとともに、いくつものデメリットや問題点もあります。

これらのことを十分に理解していただくために、PGT-A、PGT-SRの実施前には遺伝カウンセリングを受けていただく事が必須となります。

当院でも臨床遺伝専門医がこの遺伝カウンセリングを実施しております。

また、解析結果が出たあとも、その結果について再度遺伝カウンセリングが必要となります。

尚、PGT-A、PGT-SRの検査で調べるのは、各々、染色体の数および構造の異常の有無ですので、それ以外の異常は判定できません。また、性別についてもお伝えすることが出来ません。

着床前遺伝学的検査(PGT-A、PGT-SR)のメリットとデメリット

メリット

- 胚移植あたりの妊娠率は上昇する。

- 妊娠あたりの流産率が低下する可能性がある。

- 無駄な移植を減らせる可能性がある。

- 妊娠までの時間を短縮できる可能性がある。

- 流産率を低下させ流産に伴う身体的、精神的負担を避けられる可能性が高まる。

デメリット

- 胚生検時の胚への損傷により着床出来なくなったり、流産、児への影響が出る可能性があり得る。

- 胚生検や解析が不成功に終わる可能性がある。

- 検査の結果、移植できる胚が一つも無かった、ということもある。

- 誤判定率が5~15%あり、正常判定でも児に異常が出たり、正常に生まれる可能性のある胚を不適や判定不能として廃棄する可能性もある。

- 3倍体、4倍体等の異常は判定できない。

- 正常と判定されても流産となることがある。

- 胚移植あたりの妊娠率は上昇しても採卵あたりの妊娠率は有意差がない。

妊娠後の検査について

上記のとおり、着床前遺伝学的検査の精度は100%ではありません(精度は80~90% )。

「正常」と判定された場合の胚でも生検した部分以外に異常な細胞が含まれていて妊娠する可能性もあります。妊娠した後に胎児に染色体異常がないかどうかを調べるには、出生前診断という検査があります。母体から採血してNIPTという検査で調べることが出来ますが、確定診断には羊水検査が必要となります。羊水検査には頻度は低いながら流産のリスクを伴います。また、胎盤の位置によっては、羊水検査は実施できない場合もあります。

出生前診断は、当院では実施しておりませんので、ご希望される方は、産科の先生とご相談していただく必要があります。